바둑의 역사 3 (근대바둑의 성립과 발전, 한국 근대 바둑의 시작)

다. 바둑의 역사

1. 근대바둑의 성립과 발전

앞서 이야기한 것과 같이 고대 중국에서 발명된 이래 한국과 일본에 전파되어 일부 상류층 사이에서만

행해지던 바둑이 본격적으로 근대적인 게임의 토대를 갖추게 된 것은 중세 일본에서부터라고 이야기할 수 있다.

일본 막부(幕府) 시대에 바둑은 국기(國技)로 적극 지원을 받으면서 바야흐로 르네상스를

맞게 된다. 바둑을 업(業)으로 삼는 기사(棋士) 제도와 본인방(本因坊)등의 바둑가문이

생기고, 이들에 의해 룰이 정비되며 각종 이론, 정석이 태어나는 등 비로소 근대경기로서의 틀과 체계가 세워졌던 것이다.

그리고 20세기에 이르러 가문세습제도 대신 협회(일본기원)와 프로제도가 탄생하고,

신문사들이 기전의 스폰서로 나서면서 오늘날 현대바둑의 틀을 갖추게 된다.

한편, 한국에서는 현재의 바둑과는 달리 돌들을 미리 배치하고 두는 고유의 순장(巡將)

바둑이 20세기 초반까지 성행했는데, 현대바둑이 도입된 것은 해방 후 일본에

바둑유학을 다녀온 조남철 九단의 의해서이다. 특히 현대바둑 보급에 일생을 바친

조남철 九단의 선구적 노력에 힘입어 당시까지만 해도 한량들의 잡기 취급을 받던

바둑이 오늘날 본격적인 정신스포츠로 자리매김되기에 이르렀다.

2. 한국 근대 바둑의 시작

한국기원의 설립이 한국현대바둑 역사의 시작이라는 것에 대해서는 여러 가지 논의가 가능하다. ‘현대’ 혹은 ‘근대’ 스포츠로서의 바둑은, 바둑을 두는 사람들의 수가 늘어나고, 그들이 개인적인 수준이 아니라 사회적 교류의 수단으로서 바둑을 활용하고, 실력이 뛰어난 기사들의 대국을 관전하거나 질 좋은 바둑용품을 구매하는 데 기꺼이 돈을 쓸 수 있게 되었을 때 시작되는 것이 아닐까? 그런 의미에서 한국기원의 설립은 근대바둑의 시작이 아니라 바둑을 사랑하는 대중을 기반으로 바둑이 전문화, 제도화, 근대화된 결과라고 볼 수 있다.

서울 성동구에 위치한 한국기원 전경

“한국기원은 바둑문화의 창달과 보급, 전문기사의 기예 향상을 목적으로 1954년 1월 8일 사단법인체로 공식 출범했다. 이때부터 본격적인 한국 현대바둑의 역사가 시작됐다.” 한국기원 공식 홈페이지, <한국기원 연혁>

3. 대중으로서 다가온 바둑

예부터 바둑은 오랫동안 엘리트와 지식인들 사이에서 여가 선용의 수단이었다. 교양인이라면 갖추어야 될 4가지 덕목을 지칭하는 말로 ‘금기서화(琴棋書畵)’라는 유명한 말이 있다. ‘금’은 거문고, ‘기’는 바둑, ‘서’는 글씨, ‘화’는 그림으로, 우리나라와 중국, 일본의 사대부들은 바둑을 필수교양의 하나로 여겼던 것이다.

그러나 바둑이 상류층만의 전유물은 아니었다. 안대회는 『조선의 프로페셔널』(휴머니스트, 2007)에서 18세기 말 바둑으로 명성을 떨친 정운창을 비롯하여, 최북, 지석관, 김종귀, 이학술, 지우연, 김만수 등의 기사들을 소개하는데, 이들 대부분은 중인계층의 인물들로 바둑이 중인들 사이에서도 유행하였음을 알 수 있다. 또한, 정확히 어느 시점부터 바둑이 모든 계층이 향유하는 놀이가 되었는지는 알 수 없지만, 20세기 초반에는 이미 바둑의 유행이 사회 전체로 퍼져나갔음을 여러 곳에서 확인할 수 있다.

“근년에 경향(京鄕)을 물론하고 바둑이 가장 성행하는 경향이 있으니 이것은 구시대에 각처에 성행하던 도박을 엄금한 이후로 소일할 것이 없음에 말미암은 듯하니, 바둑의 성행함을 보건대 또한 도박의 악습이 없어지고 세상 사람이 바둑의 취미를 다소 깨달은 증거이라, 가히 좋은 경향이라 할 일이 아닌가”- 매일신보, 1916.01.08, <위기의 취미>

위의 인용문은 한글판 총독부 기관지 역할을 했던 <매일신보>의 기사이므로 기사의 의도를 문자 그대로 받아들일 수는 없지만, 당시 바둑이 상당히 대중화되어 있었던 것은 사실이라고 보아도 좋을 것이다.

1937년 총독부 사회교육과에서 실시한 농촌 오락물 조사에서도 “조선의 각 지방 농촌에는 오랜 옛날부터 내려오는 것이 적지 않다. 그 중에서 가장 보편적인 것을 보더라도 개인 간에는 바둑, 장기를 비롯하여 씨름 등 일일이 열거할 수도 없고 1941년 총독부에서 간행한 『조선의 향토오락』이라는 자료에도 전국 약220개 지역 중 절반 이상의 지역에서 바둑을 주요 오락으로 즐기고 있는 것으로 기록되어 오고 있다.

4. 바둑 시작의 형성

바둑을 즐기는 사람들이 많아지자 바둑을 상품으로 하는 시장이 형성되기 시작한다. <매일신보>는 1914년부터 거의 매일 바둑 묘수풀이에 지면을 할애하였고, <동아일보> ‘응접실’에서는 기보와 바둑문제를 게재해 줄 것을 요청하는 독자의 글이 소개되거나 바둑을 배우고 싶은데 교재나 판매소를 알고 싶다는 문의에 답하여 『초심독습위기(初心獨習圍碁)』, 『위기독습수(圍碁獨習手)』와 같은 책을 소개하면서 책의 저자, 정가, 판매처 등을 자세히 알려주기도 한다.바둑이 출판물의 콘텐츠로 역할하기 시작한 것이다.

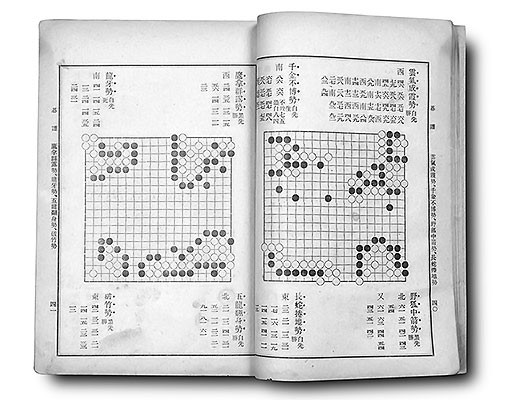

우리나라에서 최초로 발간된 바둑책인 기보(碁譜). 1913년 조선 광문회(光文會)에서 펴냈으며 발행인은 최남선이다.

(1910년대 임에도 불구하고, 상당히 선명하다)

바둑판의 수요도 상당하였던 것으로 보인다. 총독부는 중일전쟁 이후 ‘과세’나 ‘증세’가 있을 때마다 바둑판을 품목에 포함시켰는데 이는 바둑판이 일종의 사치품이었을 뿐만 아니라 과세가 의미 있을 만큼 잘 팔리는 물건이었음을 보여준다.

바둑판의 가격을 알 수 있는 자료는 찾기 힘들지만 최소한 저렴한 물건은 아니었음을 짐작케 하는 기사도 있다.

<매일신보> 1941년 5월 16일자는 경기도에서 일본산 바둑판의 공정가격을 ‘도고시(道告示)’로 정하였음을 기사로 다루고 있는데, 가격을 “일본에서의 공정가격에 운임을 보태어 계산하였다”하니 당시 평범한 조선 사람에게는 사기 힘든 물건이었을 것으로 생각된다. 또한 1920년를 전후로 ‘바둑교수소’나 ‘바둑구락부’라는 것도 생겨난다.

“경성부 내에는 오락이니 취미이니 하고 바둑 교수소니 구락부니 하는 간판이 이십 여 곳이나 붙어 있으나 사실 교수하는 곳은 두어 곳에 불과하고 내용은 모두 도박장이라는 비난을 듣는 중인데......” -동아일보-

위의 기사는 비록 ‘도박하다 걸린 총독부 관리’에 관한 것이지만, 이를 통해 이전까지 주로 부유층의 사랑방이나 여관 등에서 두어졌던 바둑이 불특정의 사람들이 바둑을 위해 특정된 공간에 모여 즐기는 놀이가 되었음을 알 수 있다.

당시 일본 바둑계는 일본 바둑의 해외보급을 목적으로 식민지 조선과 대만, 만주는 물론이고 미국과 독일 등지에도 기사를 파견하였는데, 조선의 경우 서울과 대전의 바둑 교수소에서 활동하던 일본인 기사가 최소한 5명 정도 있었다. 이들은 지도대국과 복기에 대한 교수료 외에도 조선에 거주하던 일본인 관료나 재계 인사들로부터 후원을 받아 부족하지 않은 생활을 했던 것으로 보인다.